천 년을 넘어 되살아난 차의 예술, 《투차도》와 유송년 이야기

보이차 한 잔을 마시며 깊은 향을 음미할 때, 우리는 천 년 전에도 사람들이 차를 예술로 승화하며 즐겼다는 사실을 떠올려볼 수 있습니다.

특히, 송나라(960~1279년) 문인들 사이에서는 **차의 품질과 거품을 겨루는 ‘투차(鬪茶)’**가 유행했으며,

이러한 장면을 생생하게 담은 그림이 바로 **유송년(刘松年)의 명화 《투차도(鬪茶圖)》**입니다.

오늘은 《투차도》와 함께 유송년이라는 천재 화가, 그리고 투차 문화가 오늘날 보이차와 어떤 연관이 있는지 살펴보겠습니다.

유송년(刘松年), 송대의 대표 화가

🎨 **유송년(생몰년 미상)**은 남송(南宋) 시대를 대표하는 궁정 화가로, 정교하고 사실적인 표현으로 유명했습니다.

그는 북송의 장택단(张择端), 남송의 마원(马远), 하규(夏圭)와 함께 송대 4대 화가 중 한 명으로 손꼽힙니다.

☑ 유송년의 화풍 특징

- 정밀하고 사실적인 인물 묘사

- 화려하면서도 절제된 색감과 정교한 필치

- 고급스러운 분위기의 궁정풍(宫廷风) 그림

그의 대표작 중 하나인 《투차도》는 송대 문인들이 차를 즐기는 장면을 섬세하게 묘사한 작품으로,

당시 투차 문화와 문인들의 생활을 그대로 재현한 듯한 생동감을 줍니다.

투차(鬪茶)란? – 송나라 문인들의 차 대결

지금은 보이차나 말차를 마시며 차의 향과 맛을 감상하는 것이 일반적이지만,

송나라에서는 차를 평가하고 승부를 가리는 문화, 즉 “투차(鬪茶)”가 유행했습니다.

✅ 투차의 핵심 요소

✔ 거품(茶沫)의 질과 지속력 – 오래 지속될수록 고급 차로 평가

✔ 차의 색과 맑기 – 맑고 투명할수록 높은 점수

✔ 표면의 무늬(汤花, 탕화) – 물결 같은 무늬가 형성되면 더욱 우수

투차는 단순한 차 시음이 아니라, 다도의 기술과 차 품질을 평가하는 경기였습니다.

참가자들은 차를 정성스럽게 우려내고, 최고의 차를 만들기 위해 기술을 겨루었습니다.

이러한 투차의 전통은 일본의 ‘차노유(茶の湯)’ 문화에도 영향을 미쳤으며,

오늘날 우리가 보이차를 감상하는 방식에도 그 흔적이 남아 있습니다.

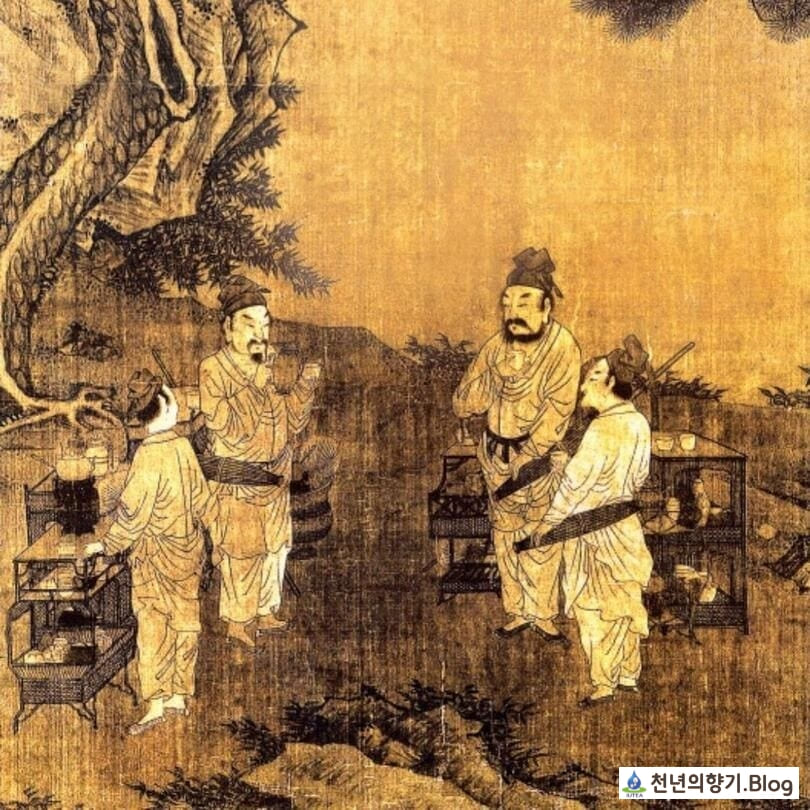

《투차도》 – 송대 차 문화를 담은 명화

유송년이 그린 《투차도(鬪茶圖)》는 단순한 차 시음 장면을 넘어서, 송대 문인들의 차 문화를 기록한 걸작입니다.

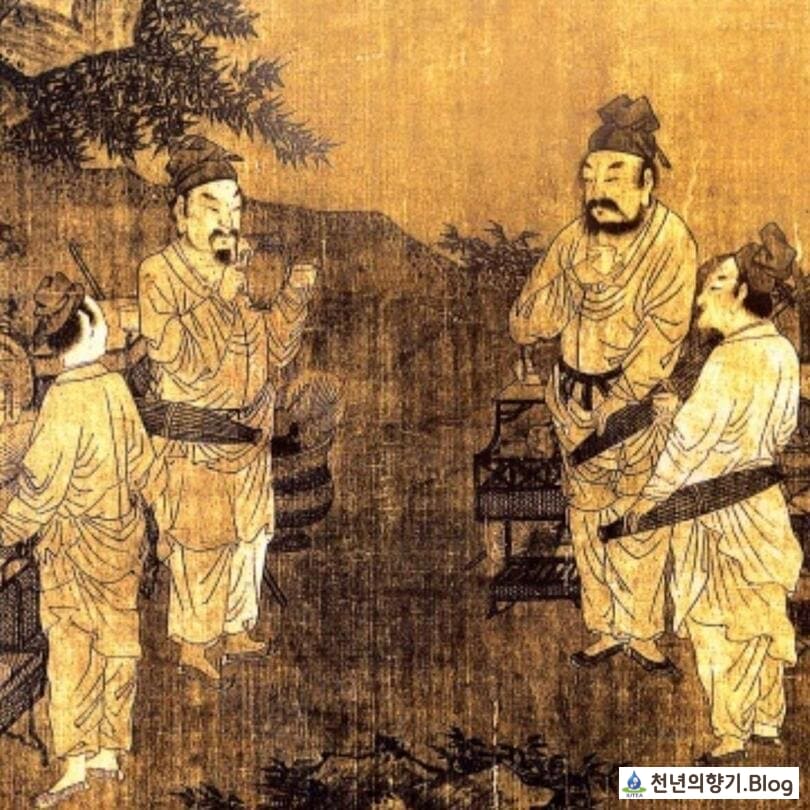

그림 속에는 차를 끓이고, 따르고, 감상하는 네 명의 문인이 등장합니다.

🎨 그림 속 장면을 살펴보면…

- 두 사람은 찻잔을 들고 차 향을 음미하며 감탄하는 모습

- 한 사람은 숙련된 손놀림으로 차를 따르는 모습

- 마지막 한 사람은 부채로 화로의 불을 조절하며 차를 끓이는 모습

차를 마시는 모습뿐만 아니라 문인들의 표정과 손짓까지 섬세하게 묘사되어 있어,

당시 사람들이 차를 얼마나 소중하게 여겼는지를 생생하게 전달합니다.

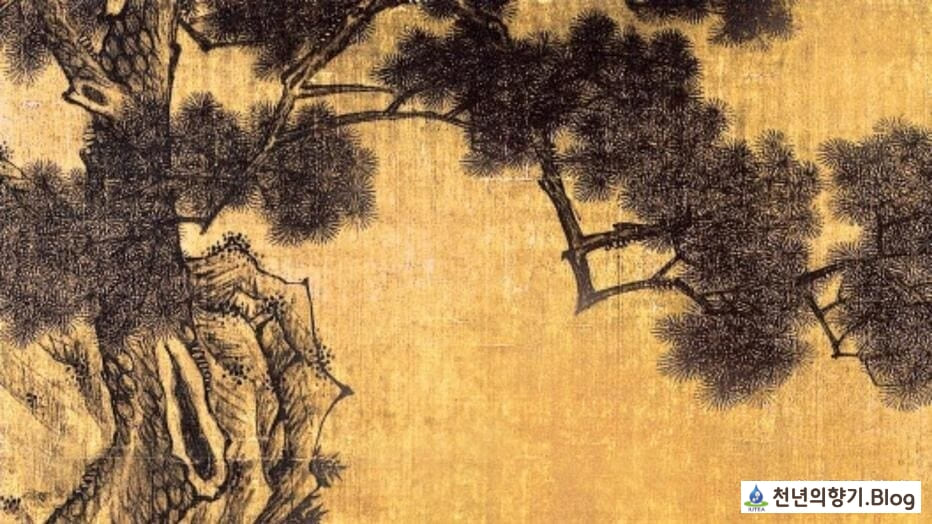

🔹 배경에는 자연 속에서 차를 즐기는 여유로운 분위기가 담겨 있으며,

🔹 소나무와 바위(山石) 같은 요소들이 조화를 이루어 고전적인 우아함을 강조하고 있습니다.

이 작품을 보면, 차가 단순한 음료가 아니라 문인들의 정신적 교류와 예술의 일부였다는 사실을 알 수 있습니다.

보이차와 투차 – 천 년의 연결고리

투차에서 중요한 요소였던 거품, 차의 색, 물결 같은 표면 무늬는 오늘날 보이차를 감상할 때도 중요한 기준이 됩니다.

✔ 고급 보이차일수록 물과 만나면 맑고 깊은 색을 띠며, 찻잔 위에 형성되는 거품과 윤기가 오래 유지됩니다.

✔ 투차에서 강조했던 차의 품질과 다도의 미학은 오늘날 보이차를 감상하는 방식과도 맞닿아 있습니다.

보이차를 마시며 우리는 단순히 한 잔의 차를 마시는 것이 아니라,

천 년을 이어온 전통을 계승하고 있는 것인지도 모릅니다.

결론: 차 문화의 역사 속으로 한 걸음

차 한 잔에는 단순한 맛 이상의 이야기가 담겨 있습니다.

우리가 매일 마시는 보이차 한 잔 속에서도 천 년 전 송나라 문인들이 즐겼던 풍류와 예술적 감각을 느낄 수 있습니다.

차를 단순한 음료가 아닌, 예술과 문화, 그리고 정신적 즐거움을 주는 매개체로 바라보는 것.

그것이 바로 천 년 전 “투차” 문화가 오늘날까지 전해지는 이유 아닐까요?

오늘 보이차 한 잔을 마시며, 천 년 전 송나라 문인들의 투차 장면을 떠올려 보세요.

그들이 느꼈던 풍류와 사색의 기쁨을, 우리도 함께 공유할 수 있지 않을까요?